こんにちはサカトです🙂

今回は『トリプシンインヒビターと膵臓の関係は【β細胞増殖?がんリスク増?】』というタイトルでお伝えします。

きっかけはTwitterで見かけたこちらのページ。

>> インスリンの分泌を増やすたんぱく質「トリプシンインヒビター」

一部、引用しますと

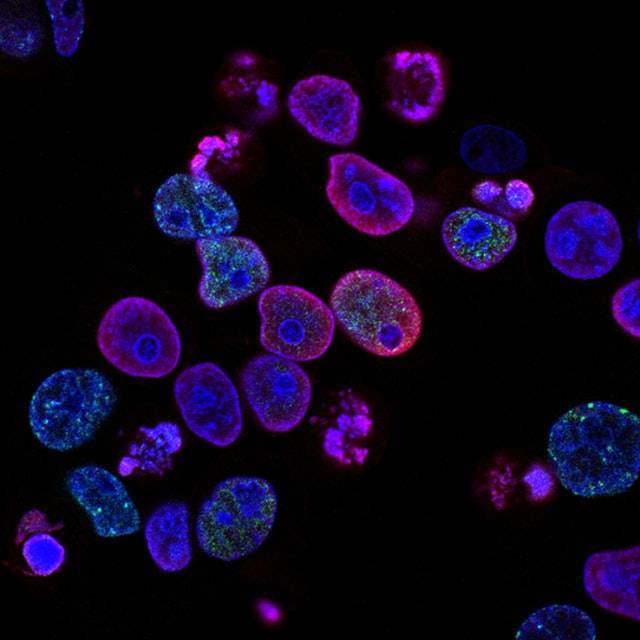

「トリプシンインヒビター」はインスリンを作り出すランゲルハンス島β細胞を増殖し、インスリンの生産を高める

とあります。

膵β細胞の増殖・インスリン産生の増加というのは、糖尿病の根治治療ができるということに他なりません。

どんな糖尿病薬でも成し得ないことですよ。

これが本当に有効ならとんでもないことです。

しかし、このページには根拠となる論文などの提示がありません。

ですので、もっと深掘りして調べていく必要があります。

トリプシンインヒビターと膵臓の関係

以下、トリプシンインヒビターのことは僕の気分次第で「トリプシンインヒビター」と言ったり「TI」と言ったりしますのでご了承ください。

「そもそもトリプシンインヒビターって何?」という方は初心者向けの解説記事を書いていますので、先にそちらをご一読ください🔽

また「大豆製品のトリプシンインヒビター残量」についても、それなりに深く検討してみましたので豆腐や豆乳・おからなどのTIが気になる人は読んでみることをオススメします🔽

ラットにトリプシンインヒビターを与えると膵臓が肥大する

トリプシンインヒビターと膵臓の関係性で(きっと)有名なのは、ラットに TI を投与すると「膵臓が肥大する」という話です。

>> トリプシンインヒビター経口投与の膵肥大増生作用に 関する基礎的検討(1984)

アブストラクトから引用します。

体重:230~250gのWistar系雄性ラットに合成トリプシンインヒビター (TI: 20, 50, 200mg/kg) を1日1回10日間経口投与し, TI投与量と膵肥大・増生との関係を検討した. ラットの体重増加量はTI投与群と対照群で差がなかつた.膵重量および膵蛋白含量の増加はTI投与量0<20mg<50mg=200mgであつた. 膵DNA含量はTI投与量50mg以上でのみ有意に増加したがやはり50mgと200mgでは有意差がなかつた.

ラットにおいてトリプシンインヒビターの経口投与によって、膵臓の肥大が起こっています。

「トリプシンが効かない」ことによって膵臓は「もっとトリプシンを分泌せねば!」ということになり、肥大が起こるのかな?という状況ですね。

膵臓はトリプシンを分泌する外分泌器官であると同時に、インスリンを分泌する内分泌器官でもあります。

そのついでに「インスリン機能が高まる= β細胞の増殖が起こる」というのは、まぁ悪い推測ではないですね。

ただし、細胞増殖が起こるということは「がんのリスク」も高まることが懸念されます。

そのあたりまで踏まえて検討する必要がありそうです。

トリプシンインヒビターの「量」を検討する

ここで「量」を検討しておきましょう。

ラットの「ヒト等価容量」は『6,2』です。*1

例えばラットにおいて50mg/kg という量は、ヒトにおいて約8mg/kg となります。

体重60kg のヒトであれば 60× 8 = 480mg ですね。

大豆たんぱく質を10g を食べた時、1%の TI が残存しているなら100mgの TI 摂取です。

豆腐くらいの残存率だったら、480mgは普通に達成され得る量ですね!

きな粉のTI残存率が2%だとすれば、きな粉タンパク質25g で TI 500mgの計算になります。

ですので、「ラットで膵臓肥大が起こる量」はヒトでもそれなりに容易に達成されることがわかります。

しかし、本当にヒトで TI による膵臓肥大は起こっているのでしょうか?

ヒト膵臓でトリプシンインヒビターによる肥大や増殖は起こるのか?

こちらの文献を確認してみましょう。

『大豆(Bowman-Birk)由来のトリプシン阻害剤がヒト膵臓の分泌活性に及ぼす影響(1988)』

>> Effect of a trypsin inhibitor from soybeans (Bowman-Birk) on the secretory activity of the human pancreas - ScienceDirect

「第3期(55分)は活性阻害剤の処理によりトリプシンおよびキモトリプシンの活性が90%以上失われた膵液を十二指腸内に注入した。(略) 期間3では期間2に比べて4種類の酵素の出力と濃度が2倍から3倍に増加していた。これらの結果から、ヒトにはフィードバック制御が存在することが確認された。

とのことで、微妙に何を言っているかわからないんですが(すみません全文は読めなくて笑)

少なくともインヒビターによって失活されたトリプシンを注入すると、それに合わせて頑張って「膵液を分泌するフィードバックシステム」がヒトに存在することは確かなようです。

では膵臓の肥大そのものや、β細胞の増殖そのものはどうなのでしょう?

…これが、見つかりませんでした。

結論として、ヒトで実際にβ細胞増殖が起こるのかどうかはちょっと僕にはわかりません。

ラットなら糖尿病発症を予防している報告があるのですが…*2

もしヒトでの報告があるようなら教えていただけると非常に嬉しいです。

しかし、まだヒントはありますよ。もう少し考えてみましょう。

ラットトリプシンとヒトトリプシンの違い

以下の文献を見てみましょう。

『大豆プロテアーゼ阻害剤とラット膵臓酵素およびヒトトリプシンとの相互作用の比較(1983)』

>> Comparison of the interactions of soya bean protease inhibitors with rat pancreatic enzymes and human trypsin

SBTIは,阻害剤と酵素のモル比が1対1の場合,TrI, TrII, Chtr, hTrのエステラーゼ活性をそれぞれ80, 80, 83, 45%阻害し,BBTIは,阻害剤と酵素のモル比が2対1の場合,TrI, TrII, Chtr, hTrのエステラーゼ活性をそれぞれ50, 65, 75, 30%阻害した。蛋白質分解活性についても同様の阻害パターンが得られた。

「hTr」がヒトトリプシンであり、他はラットのトリプシンです。

ヒトトリプシンはラットトリプシンよりもTIとの親和性がかなり低い。

ヒトの場合、トリプシンインヒビターによる膵臓酵素の阻害はラットよりかなり弱まるようです。

数値的には半分くらいといったところですね🙂

この事実は「TIは問題なし!」という側の意見をある程度は支持しそうです。

さらに、こちらの報告。

『動物と人間の膵臓に対する大豆トリプシン阻害剤の効果:レビュー(1982)』

>> The effects of soybean trypsin inhibitors on the pancreas of animals and man: a review

「大豆TIは動物飼料としては問題だが、ヒトが食べるには危険はない」という主張とともに

過度の熱は大豆タンパク質の栄養価を低下させ、腎毒性物質であるリジノアラニンを増加させるため、避ける必要があります

とあり、トリプシンインヒビターを取り除くために加熱をすることがむしろマイナスになっていると指摘しています。

「TI問題なし!」どころか「加熱で失活させない方がいいのでは?」という所まで踏み込んできました。

大豆食品摂取量とがん・死亡リスクのコホート研究

さあそんな中、こんな論文が出ました。

『大豆食品の摂取と膵臓がんのリスク:日本公衆衛生センターに基づく前向き研究(2020)』

>> Soy Food Intake and Pancreatic Cancer Risk: The Japan Public Health Center–based Prospective Study | Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention

日本人に対しての前向きコホート研究です。

大豆食品のうち,非発酵大豆食品の摂取量は膵臓がんと統計的に有意な正の関連を示したが(HR,1.41;95%CI,1.09-1.81;Ptrend=0.008),発酵大豆食品の摂取量は関連を示さなかった(HR,0.96;95%CI,0.73-1.26;Ptrend=0.982)。

非発酵大豆食品の摂取量と膵臓がんリスクが相関しています。

困りました。発酵していない大豆食品は膵臓がんリスクを高めるかもしれないというデータです。

しかし、もうひとつ。

『大豆および大豆発酵製品の摂取量と総死亡および原因別死亡との関連:前向きコホート研究(2020)』

>> Association of soy and fermented soy product intake with total and cause specific mortality: prospective cohort study | The BMJ

引用します。

結論 この研究では、発酵大豆の摂取量が多いほど、死亡リスクが低くなりました。しかしながら、総大豆製品の摂取とすべての原因による死亡率との間に有意な関連は観察されませんでした

納豆の摂取量が多いほど死亡リスクが低くなった。

しかし、大豆製品全体の摂取量と死亡率に関連はなかった。

という結論です。

先の結論ではTIによるネガティブフィードバックが膵臓がんにつながっているように思えますし、2つ目では大豆全体は死亡率に関わらないということでこれまたあまり関係なさそうにも思えます。

解釈やツッコミは様々にできますが、しません。とりあえずそのまま受け止めておきましょう。

トリプシンインヒビターと膵臓のまとめ

さて、もちろんクリアは結論は出ていませんが…ちょっと出てきた情報をまとめましょう。

- ラットでTIによる膵臓肥大は間違いなく起こる

- ラットで糖尿病予防効果は確認されている

- ヒトトリプシンはラットのものよりTIとの親和性がかなり低い

- ヒトではTIによるものと思われる(これも確定ではありません!)作用で膵臓がんリスクが高まっている可能性

- 大豆の加熱はリジノアラニンを生成させてむしろマイナスの可能性

こあのあたりを踏まえて「どう考えるか」ですね。

私のオピニオン(個人的な考え)は次の「トリプシンインヒビターのまとめ記事」にて書こうと思います!

それではまた。

追記:2021/05/30

トリプシンインヒビターに関する総まとめ有料noteを書きました。

関連3記事のリンクと、全てを踏まえての私の個人的意見、そして私自身は実際どのようにしているのかをまとめました。

よろしければご覧ください。